近年、スーパーで「米が高い」「在庫が少ない」と感じる人が増えています。実際、日本は今“コメ不足”の状況に直面しています。

では、なぜこんなことが起きているのでしょうか?その背景には、気候変動だけでなく、「減反政策」や「農協(JA)」の影響など、複雑な事情があります。

備蓄米とは?

**備蓄米(びちくまい)**とは、地震・台風・大雪などの災害時に備えて、長期保存できるお米をストックしておくものです。非常食としての役割を持ち、最近では多くの家庭で備蓄されるようになっています。

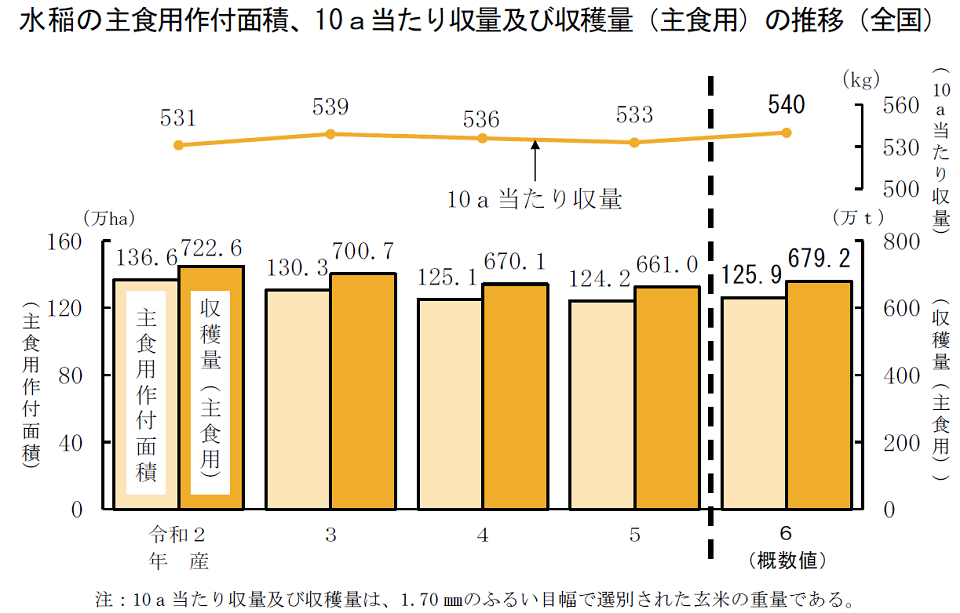

米の収穫量の推移

出典:農林水産省

上のグラフからもわかる通り、令和6年の米の生産量は実は減っていません。むしろ、前年(令和5年)と比べて約2.7%増加しています。

では、なぜ米の価格がしてい上昇しているのでしょうか?

この理由として、5つの理由が考えられます。

1. 減反政策の“負の遺産”

かつて日本では、コメが余って価格が下がるのを防ぐために、**「減反(げんたん)政策」**が導入されました。これは農家に「米を作らずに他の作物に転作してほしい」と奨励する制度です。

- 1970年代〜2018年まで続いた

- 農家は補助金をもらう代わりに米を作らない

- 長年にわたり「米を作らない農業」が常態化

この結果、稲作のノウハウが一部で失われ、田んぼの荒廃や若手の参入減少にもつながったのです。

🔍 減反政策は2018年に廃止されましたが、「米は作っても売れない」という意識は今も農家に根強く残っています。

2. 農協(JA)の影響と限界

日本の農業を支える「農協(JA)」も、コメ不足の背景に関わっています。

- 農協はコメの出荷先として機能してきた

- しかし、生産者が自由に価格を決めにくい構造

- 農協主導でコメの流通が規格化・画一化

このため、小規模農家の意欲が下がり、離農が進んでいるとも言われています。また、農協の方針に従わないと市場に出しにくいという側面もあり、地域差のある“米の価格”にもつながっています。

3. 新規参入企業の増加と“争奪戦”

このような状況の中、JA以外のルートから直接農家と取引する企業が増えています。たとえば:

- 大手食品メーカーが農家と契約し、自社工場に直接米を納入

- 飲食チェーンやネット通販企業が独自に米を仕入れ

こうした企業の参入は、米の価格高騰をさらに後押ししています。なぜなら、資金力のある企業が高値で買い付けることで、需給が一層逼迫し、価格の吊り上げにつながっているからです。

4. 備蓄や買い占め行動も影響

コロナ以降、防災意識が高まったことで、家庭での「備蓄米」の需要が急増。さらにSNSなどで「米不足」という話題が拡散されると、一時的な買い占めが起こり、流通が追いつかない状況に。

5. 飼料用米や輸出向け米の拡大

農水省は過剰在庫対策として、家畜用の飼料米や輸出用米の生産に補助金を出してきました。

その結果、「食用米」の作付けは年々減り、家庭用米の供給が逼迫しているのです。

【まとめ】

コメ不足は一時的な問題ではなく、長年の制度の結果でもあると言えます。