1. はじめに

消費税減税は庶民の味方?それとも無意味なバラマキ?

政府や一部の政党が掲げる「消費税減税」政策ですが、実は多くの経済学者や専門家が「意味がない」と指摘しています。

また、低所得者は高所得者と比較して消費額が少ないため支払っている消費税の額は少なくなります。

本記事では、なぜ消費税を下げても日本経済に大きな効果がないのか、その理由をわかりやすく解説します。

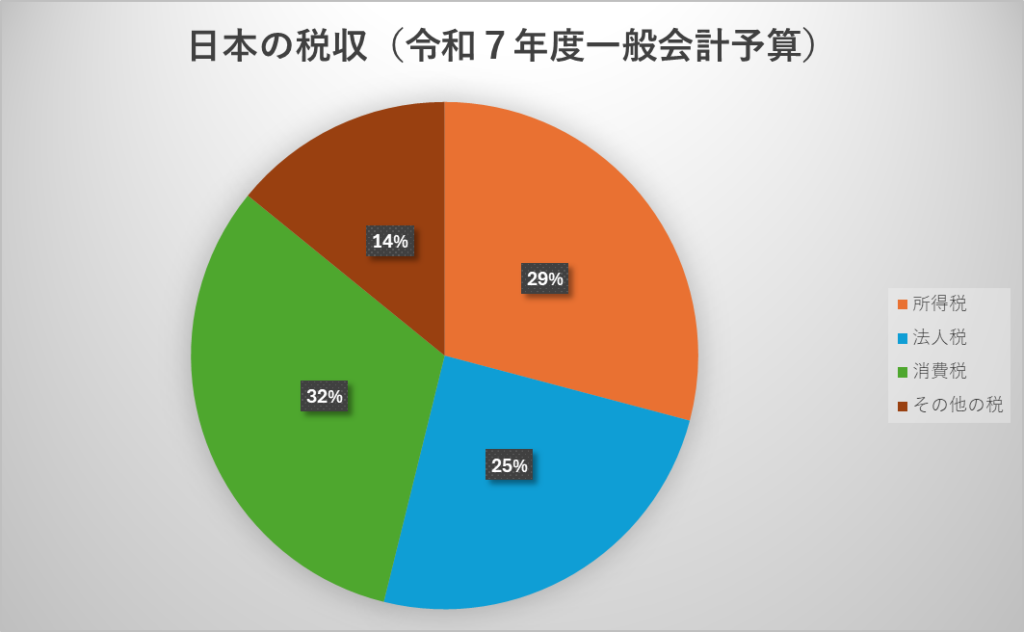

日本の歳入

所得税:22兆6,660億円

法人税:19兆2,450億円

消費税:24兆9,080億円

その他の税:11兆円

その他収入:8兆7,318億円

建設公債:6兆7,910億円

特例公債:21兆8,561億円

上のグラフから分かる通り、日本の消費税は税収全体の約3割を占めており、国の財政において非常に重要な役割を果たしています。

2. 消費税減税が求められる背景

- 物価高で生活が厳しい

- 家計負担を減らしたいという世論の高まり

- 一部の政党が選挙公約として掲げる減税政策

- 減税をすることで経済活動が活発になり、収入が増えると思っている

3. 消費税減税が意味をなさない主な理由

① 高所得者に恩恵が大きい(逆進性が解消されない)

消費税は誰にでも等しくかかりますが、実は高所得者の方が恩恵を受けやすいといえます。

4. 「支出額」で差が広がる

お金持ちは当然、生活費にかける金額も大きくなります。

例:ここでは単純に消費税だけがかかるモデルを考えます。

消費税10%のとき

| 属性 | 年収 | 年間消費額 | 消費税(10%) | 残る所得(年収-消費-税) |

|---|---|---|---|---|

| A:一般庶民 | 300万円 | 200万円 | 20万円 | 100万円 |

| B:高所得者 | 3000万円 | 1000万円 | 100万円 | 2000万円 |

AとBの残った所得の差は

2000万円-100万円=1900万円になります。

一見すると、金額的にはお金持ちの方がたくさん払っています。

📊 所得に対する消費税の負担率を比較

- 低所得者の税負担:年収の約6.7%

- 高所得者の税負担:年収の約3.3%

👉 つまり、年収が低くなるほど「消費税の負担割合」は重くなるのです。

このように、消費税は「逆進性」のある税金だといわれています。

では、減税で逆進性は解消できるのでしょうか?

消費税を8%に減税したとき

| 属性 | 消費税(8%) | 節約できる税額 | 残る所得 |

|---|---|---|---|

| A | 16万円 | 約4万円 | 104万円 |

| B | 80万円 | 約20万円 | 2020万円 |

AとBの残った所得の差は

2020万円-104万円=1916万円になります。

👉 つまり、減税によって差は16万円も広がってしまったのです。

→ 減税によって得する金額は、使うお金が多い人=高所得者の方が大きくなります。

5. 結論:消費税減税は「お金をたくさん使える人」に有利

減税政策は「みんなが得をするように見えて、実は格差を広げる可能性」があります。

② 経済全体の消費喚起につながりにくい

一時的に支出が増えても、継続的な景気回復にはならない。

③ 社会保障財源が減るリスク

消費税は年金・医療・介護の大きな財源。減税すれば社会保障が削減される可能性も。

6. まとめ

消費税減税は一見わかりやすく聞こえる政策ですが、実際には持続的な効果が期待できない「見かけ倒し」の側面があります。

むしろ、より効果的な支援策を模索する必要があります。

「消費税減税=生活が豊かになる」と思っていませんか?

この問題を考えることは、未来の社会保障や生活に直結します。ぜひSNSなどでこの記事をシェアして、周囲とも一緒に考えてみてください。